XXL-Wachstumspläne außerhalb Europas

Luftfahrtstandorte vor allem im Nahen Osten setzen konsequent auf Expansion. Drei Beispiele:

- Istanbul: Für 2024 rechnet der Airport mit 85 Millionen Reisenden. Bis 2028 soll die Kapazität auf 200 Millionen ausgebaut werden.

- Dubai: Am Al Maktoum International Airport, auch bekannt als Dubai-World Central, soll das größte Flughafenterminal der Welt gebaut werden. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 33 Milliarden Euro.

- Saudi-Arabien: Die Regierung will das Passagieraufkommen bis 2030 gegenüber 2023 auf 330 Millionen Reisende mehr als verdreifachen. Die geplanten Investitionskosten liegen bei etwa 100 Milliarden US-Dollar.

Die Airlines am Bosporus und Persischen Golf profitieren nicht nur von den Wachstumsprogrammen. Geringere Sozial-, Nachhaltigkeits- und Verbraucherschutzstandards verschaffen ihnen zusätzliche Kostenvorteile.

Luftverkehrsstandort Europa im Wettbewerb

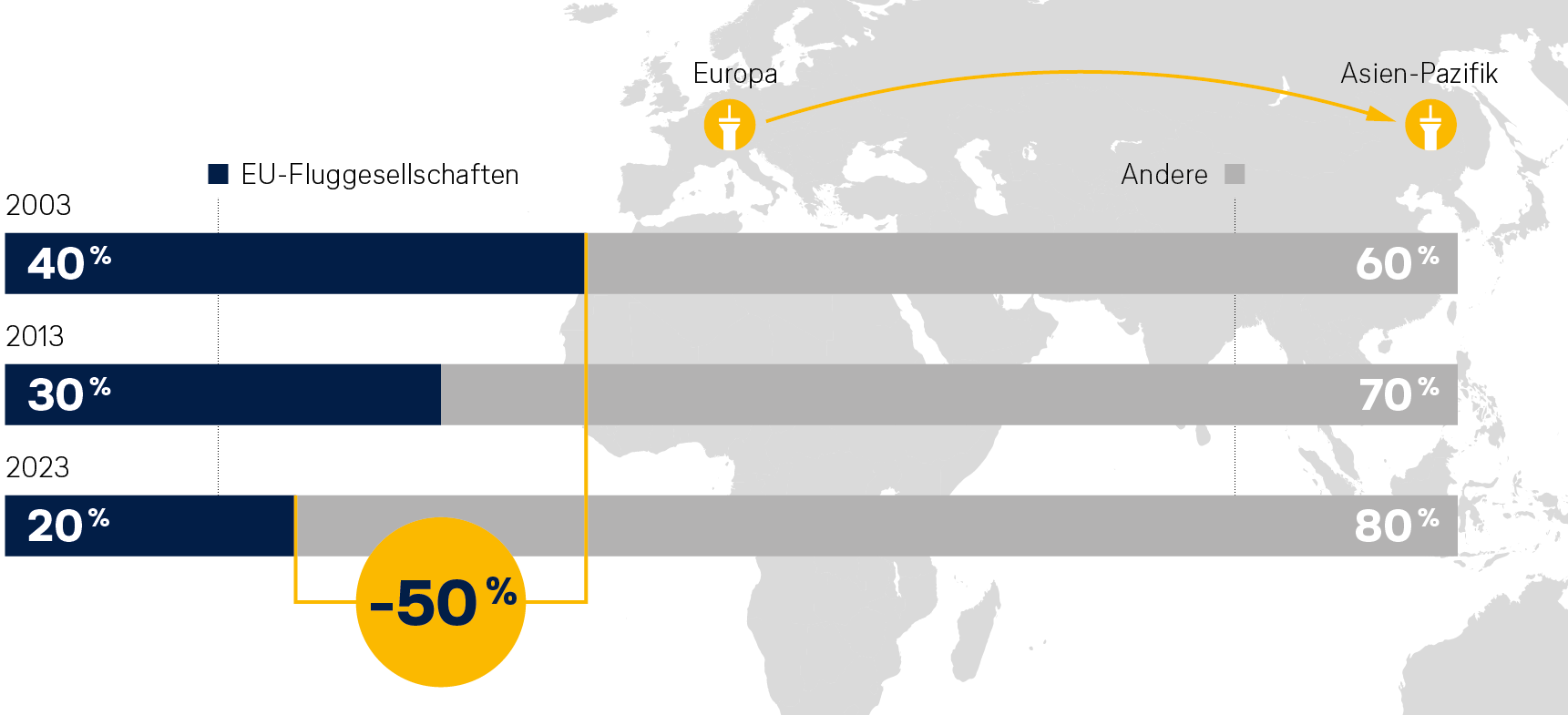

EU-Airlines verlieren Marktanteile auf Strecken von Europa nach Asien

Quellen: Eigene Berechnungen, IATA DDS

Politik treibt Standortkosten in die Höhe

Zahlreiche EU-Regulierungen verschärfen die Wettbewerbsnachteile. Insbesondere die im Rahmen des europäischen Klimaschutzpakets „Fit for 55“ beschlossenen Maßnahmen (ETS-Reform und SAF-Quote) belasten EU-Airlines im Vergleich zu ihrer außereuropäischen Konkurrenz einseitig ohne signifikanten Nutzen für die Umwelt. Denn sie bergen die Gefahr, dass Passagiere künftig verstärkt günstigere Verbindungen über Drehkreuze vor den Toren der EU nutzen und damit CO₂-Emissionen nicht eingespart, sondern nur verlagert werden („Carbon Leakage“). Ohne die notwendigen Korrekturen werden die Marktanteile europäischer Airlines weiter sinken – auf Kosten von Wertschöpfung, Arbeitsplätzen und Konnektivität.

In Deutschland leidet die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrs besonders. Fliegen in und ab der Bundesrepublik ist im EU-Vergleich ist am teuersten. Steuern und Gebühren haben sich an deutschen Flughäfen seit 2019 um über 80 Prozent erhöht. Während die meisten europäischen Länder bereits 2023 das Vorkrisenniveau erreicht haben, lag das Sitzplatzangebot der Fluggesellschaften in Deutschland Anfang 2024 bei nur rund 80 Prozent verglichen mit vor Corona.

Teurer Luftverkehrsstandort

Beim Start eines Mittelstreckenjets vom Typ Airbus A320neo ab Stuttgart, Frankfurt oder Düsseldorf wurden im Februar 2024 rund 4.000 Euro staatliche Abgaben* fällig. Der gleiche Flug ab Madrid oder Barcelona wurde dagegen nur mit 600 Euro belastet.

* Luftverkehrsteuer, Luftsicherheitsabgaben, Flugsicherung

Quellen: BDL, DLR

Luftverkehrspolitik neu ausrichten

Für die EU und ihre Mitgliedstaaten sind die heimischen Netzwerk-Fluggesellschaften und Drehkreuze wirtschaftlich und strategisch entscheidend. Sie sichern Europas Anbindung an die Welt und damit seine Souveränität. Brüssel und Berlin müssen die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Luftverkehrs daher dringend stärken. Wesentlich sind:

- Wettbewerbsfähigkeits-Checks einführen: Welchen Effekt haben neue Regulierungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Luftfahrtunternehmen? Diese Prüfung muss künftig zentraler Teil von Gesetzgebungsprozessen sein.

- Regulierung wettbewerbsneutral umsetzen: Luftverkehr ist global, EU-Fluggesellschaften konkurrieren bei Langstreckenverbindungen insbesondere mit Anbietern aus der Türkei oder der Golfregion. Das muss Regulierung stets beachten.

- Luftverkehrsabkommen nutzen: Der internationale Luftverkehr basiert auf völkerrechtlichen Verträgen. Diese Luftverkehrsabkommen müssen Sozial-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards berücksichtigen. Zugleich müssen Verstöße konsequent sanktioniert werden.

- Konsolidierung ermöglichen: Große Fluggesellschaften haben deutliche Vorteile, um Synergien zu heben, in sparsamere Flotten zu investieren und im globalen Wettbewerb zu bestehen. Deshalb muss die Politik die Konsolidierung des europäischen Airlinemarkts – der etwa gegenüber den USA oder China äußerst kleinteilig ist – unterstützen.

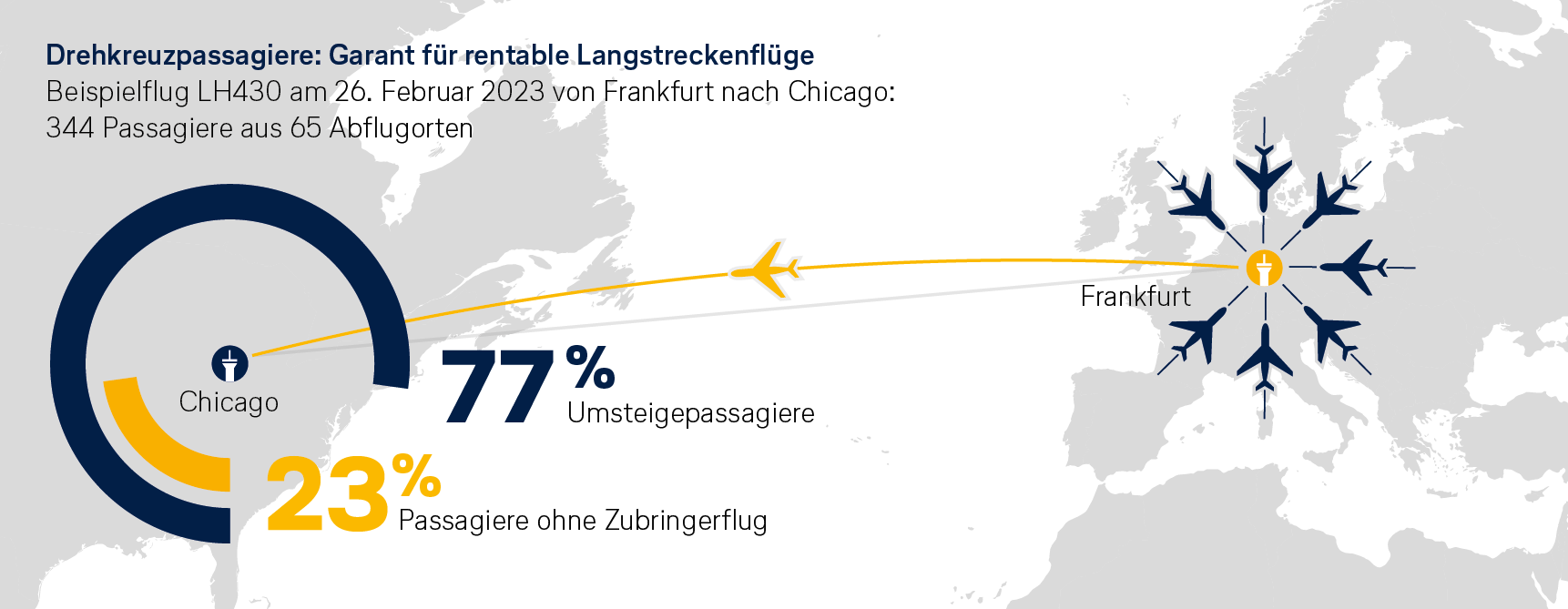

Das Hub-System: Effizientes Reisen auf Langstrecken

Für kürzere Strecken in Europa ist der Direktflug die erste Wahl. Wer interkontinental reist, steigt meist an einem Drehkreuz um. Das sogenannte Hub-System ermöglicht ein vielfältiges Angebot an Langstreckenverbindungen, das mit Direktflügen allein nicht erreichbar wäre. Durch die Kombination von Umsteigepassagieren und lokalen Fluggästen wird die Auslastung der Langstreckenflüge optimiert – das ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll.

Volkswirtschaftliche Bedeutung des Luftverkehrs

Der europäische Luftfahrtsektor beschäftigt direkt 1,4 bis 2,2 Millionen Menschen und unterstützt insgesamt bis zu 7,5 Millionen Arbeitsplätze. Darüber hinaus ist die Luftfahrt ein zentraler Motor für den europäischen Tourismus, der insgesamt rund 10 Prozent des BIP der EU ausmacht.“ (Quellen: BDL 2024; EU, Factsheet on Tourism 2024)